马川,在中国美术学院读了四年工业设计本科,被保送再念了三年感性工学的研究生,之后去了英国皇家艺术学院(Royal College of Art)又念了两年硕士。一路探讨着材料创新、传统工艺、人和产品的关系,做着喜欢的“看得见摸得着、踏实的”产品设计。去年在皇家艺术学院的毕业之际,马川呈现了一盏与众不同的灯具“FLUX”。正圆形的东方美感,诗意优雅的形态,令人惊喜的神秘材质,都让它在展览中不断地引人驻足赞叹。

刚刚新鲜出炉的“设计界圣经”——Wallpaper*杂志四月刊,也在其“Light Catchers"的China板块刊登了马川的FLUX系列灯具,作为全球最佳新设计的中国代表之一。

Wallpaper*2017四月刊杂志封面及内页

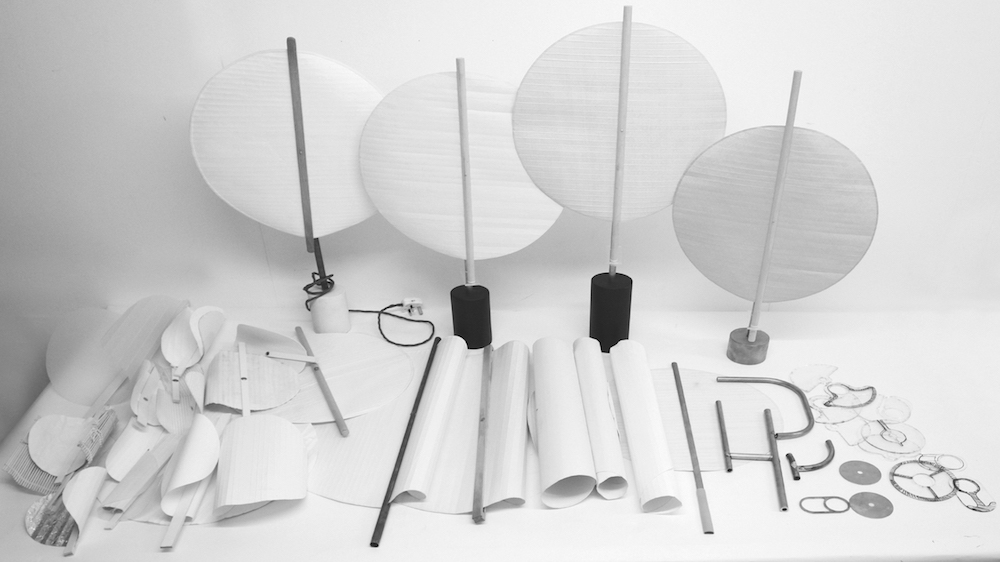

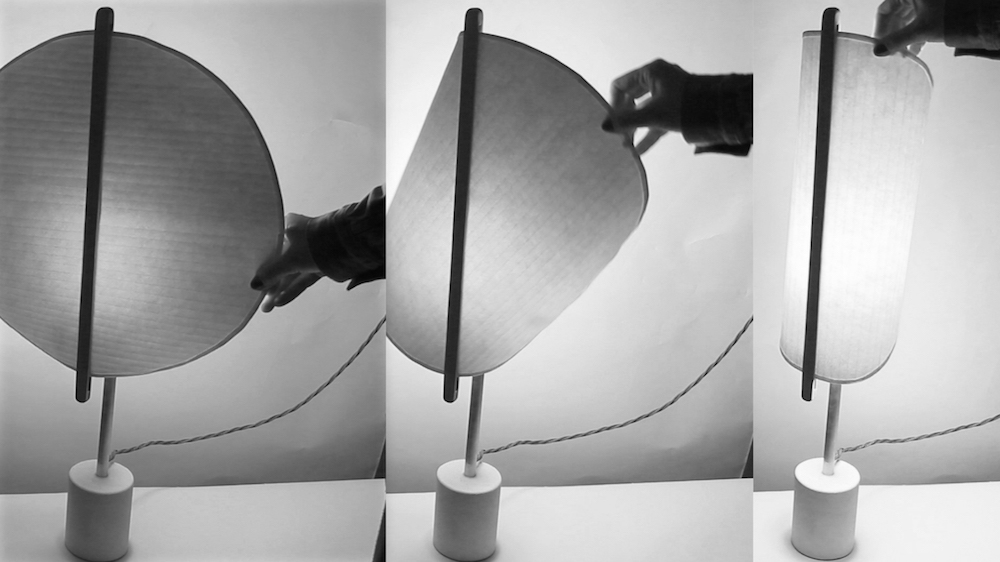

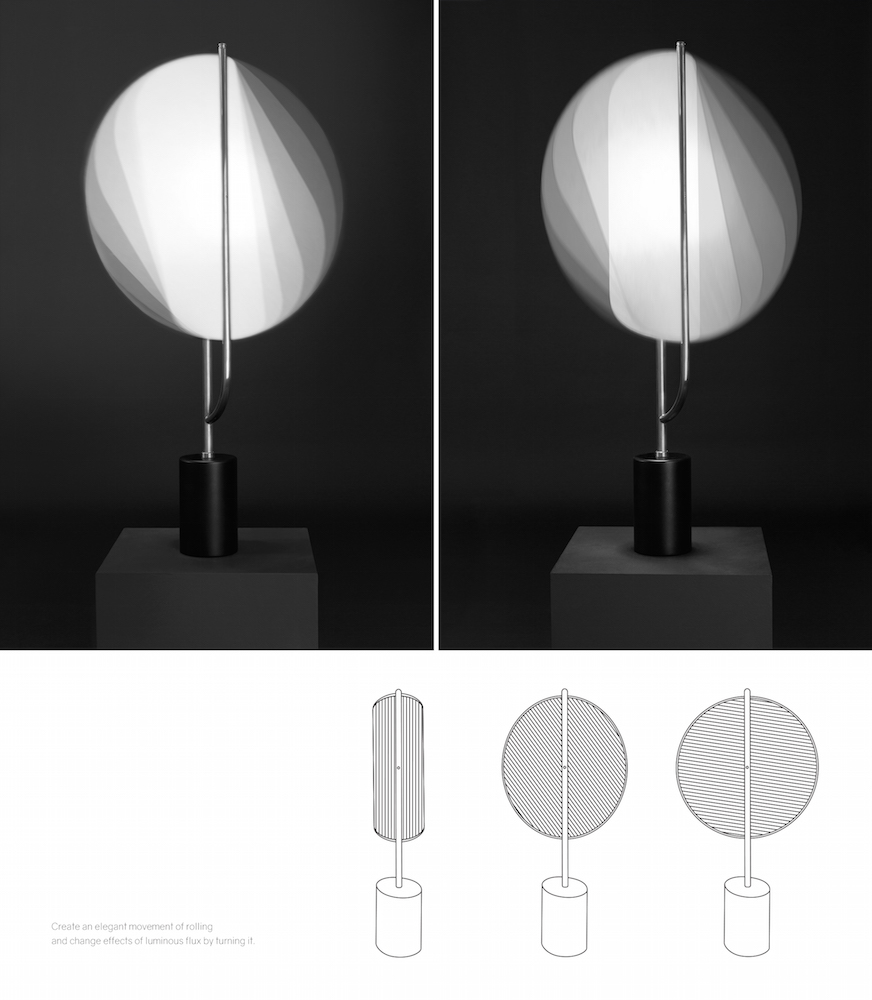

FLUX的产品说明是“elegance when turning”,一语道出这个作品的亮点。当手触碰到扇面并轻轻旋转,可以感受到光线柔和的变化,构成一种优雅的互动。

作品的灵感,来源于马川在家乡杭州看到的一家历史悠久的扇子厂。如今扇厂主要生产一些“中国风”特别强烈的纪念品。“我的出发点是看到一个廉价的纪念品扇子和一个工艺精良的奢侈拍卖品扇子的对比,就想提出一个问题:如何将传统的材料、世世代代传下来的手工艺技能运用到当代的生活当中去?”马川说,“我想以设计师的观点介入到手艺人和当代产品的市场,在中国古代的智慧、材料和工艺之上,设计出一款可以日常使用的灯具。”

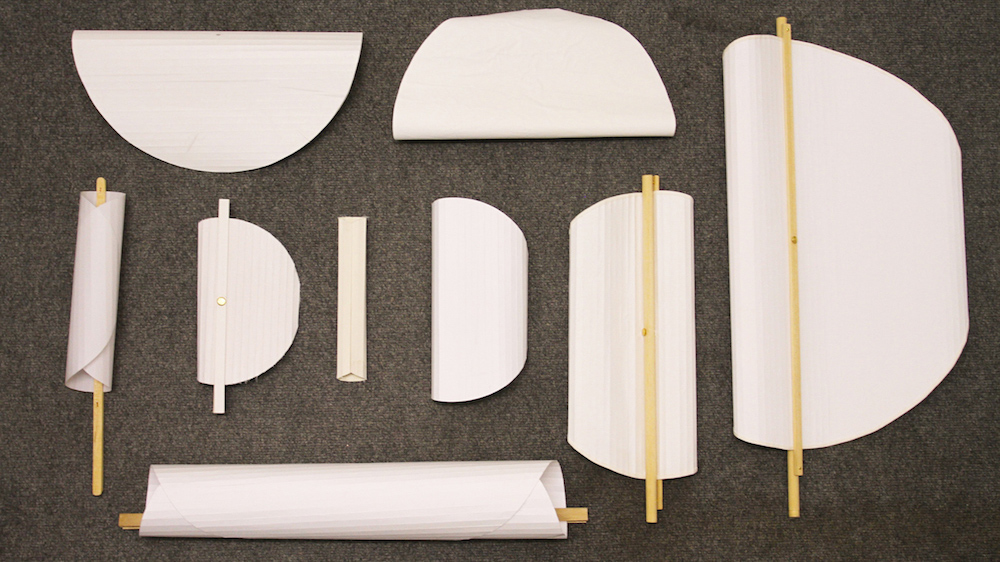

前期材料探索

马川对扇子的结构特别是圆形的团扇很感兴趣,还发现了传统扇子能用手卷起来的这个功能。古时候的文人墨客,把这种扇子卷起来以后可以轻松地携带,上朝的时候就能拿来挡太阳、扇风。

马川想把这样的动态和灯具巧妙地结合在一起,接下来就是研究材料了。古人的扇子是用非常薄的竹片,劈成细条,再贴在圆片宣纸上,就可以用手直接揉起来。马川试了这个方法,但是成型并不好。她想要创造出一种能自己卷起来好看弧度的材料,便拿着宣纸、塑料、竹片、金属片、丝绸(绢和绫)再加上不同的黏贴方法试了个遍,但整体动态的完成性都不太理想。马川只好带着在伦敦做的灯具模型回到了杭州找当地的手艺人合作,也是在这个过程中学习到了很许多传统手工艺的知识。

前期材料合成实验

材料制作与选择

部分制作工具

中期模型

材料透光性和不同光源测试

在被问道是否还在未来会将中国元素作为灵感的时候,马川提供了一个别具巧思的回答:“我其实非常不想特意去说我的作品是中国风或者带有中国元素,可能从几年前我们开始强调中国设计师要做有中国特色的东西,但我觉得如果你是一个中国的设计师,你的成长环境就带来你的血液里不可避免的中国的设计精神在里面,设计出来的作品肯定就是中国的,不需要反复去强调。展览过后,很多外国人的反馈告诉我这个正圆形的扇面已经非常东方了,不用再去特别强调这是中国元素。”

关于传统手工艺,马川表示“一开始学设计的时候确实对我的影响挺大的”。她的兴趣点是在传统工艺的精髓,最本质的东西,“它是一种材料、一种古人留下来的智慧,不光是流于表面的形态或者花纹。到了RCA以后呢,因为我们这个平台是研究材料的,对于材料感兴趣的话就会去不停地去尝试,不停地做新的叠加。对于这个灯来说,这一片纸,就是这个项目最有价值的东西吧。”

讲起学习设计这么多年的心路历程,马川说:“本科就像人家说的,看山是山看水是水,我就看设计是设计。国内研究生的时候,我就觉得看设计不是设计。出了国以后,我又看设计还是设计了。就一直在变化,但本质上其实没有变。我还是觉得好的产品应该是让人在第一面见到它的时候一见钟情,在使用的过程当中爱不释手,过后又难舍难弃。好像你’驯养’了一件产品过后,你离不开它,它离不开你,可是说是我理想中人和产品的关系。”

-

2016.9 Flux, London Design Festival, London

2016.9 Flux, Chinese Designers, China Design Centre, London

2016.6 Elapse, Show 2016, Royal College of Art, London

2016.6 Flux, Show 2016, Royal College of Art, London

2016.4 Elapse, Travel Life Walking Box, Tortona 37, Milan

2016.1 Pliable Leather, Work in Progress, Royal College of Art, London

2015.4 Dots, Salone Satellite, Milan

2015.4 Moon, Salone Satellite, Milan

1 / 31

show thumbnails next pictureprevious picture start slideshow close lightbox