博览会日期

地点

格拉西应用艺术博物馆,德国莱比锡

2019年10月的最后一个周末,1920年创立的GRASSIMESSE(格拉西博览会)将照常于德国东部文艺古城Leipzig(莱比锡 )举行。继去年第一次邀请了韩国作为主宾国,2019年的格拉西博览会,主办方将关注点转向了中国。在这个拥有百年历史的著名欧洲现代设计舞台上,第一次迎来中国当代设计艺术的展示。

同时,中国设计中心有幸经主办方邀请,于2019年博览会展馆入口处黄金位置呈现一场名为“对话传统与未来”的展览,旨在格拉西博览会这一久负盛名的“现代性的会址”(Meeting Place of Modernity),带来中国传统手工艺与前沿当代设计的会面与碰撞。

参展艺术家

易冰清

《Footwear Playground(鞋子的游乐场)》,2019年,树脂/硅胶/人造大理石

易冰清,新锐鞋类设计师,2019年硕士毕业于皇家艺术学院,此前在伦敦时装学院获得本科学位。她专注于概念性和挑战没有人做过的设计,作品曾入围意大利ITS 2019 Accessories。

Footwear Playground(鞋子的游乐场)系列作品是基于设计师想要做交互类的东西而衍生出来的。灵感来源于艺术家Todd Robbinson的雕塑作品,设计元素也受老旧的儿童乐园设施启发,特别是里面的跷跷板和一些几何形式。设计师在挑战平衡,想要做有趣的物品,它不仅限于时尚、鞋类或雕塑的任何一类,运用的三种材料也是在时装和鞋饰里几乎不会出现的。 “我希望这一系列的作品可以让参与者可以具有参与感,它们不仅仅是鞋,我希望“观众” 可以把它们当作一个object去看待。”整个系列希望使用者和观赏者可以感受到乐趣,而设计师想要表达的也正是做设计这件事应该是让人出其不意且感到快乐的。

黄季

《绿松石犀皮琉璃罐》,2019年,玻璃

黄季是一位青年玻璃艺术家,毕业于英国皇家艺术学院。他的作品是对西方传统手工玻璃技艺、数字化设计和徽州漆器工艺的研究的共同产物。 黄季出生于中国,高中时开始了在西方的学习,在美国西雅图华盛顿大学开始使用玻璃为媒介创作。黄季的展览与访问遍布北美欧洲以及亚洲,他现在受加拿大多伦多市由海湾艺术中心(Harbourfront Centre for craft and design)赞助作为期三年的驻场玻璃艺术家。

选择玻璃作创作的媒介,不仅因为其悠久的历史,更因享受与材料接触的过程。作为玻璃艺术家,期望是在具有高超工艺水平的同时,学习传统工艺又将其进行当代演绎。黄季一直很欣赏中国漆器,尤其犀皮漆器,赞叹其能在光滑的表面展现出极为复杂变化的纹理,因此在深入研究犀皮漆器的制作工艺后尝试将其制作技巧引入西方玻璃工艺,犀皮琉璃便来源于此。为了将玻璃做出犀皮漆的效果,需要设计一套复杂的玻璃制作工艺,犀皮琉璃从开始到结束成功率小于三成,每件大约用时一个月。

黄子昕

《以茶定终身》,2016年,大漆/银

黄子昕2019年从中央圣马丁学院毕业,之前在中央美术学院学习家居产品设计。她关注伴随着中国的互联网与经济发展成长起来的一代人是如何生活,如何看待在全球化的时代中看待本土文化与设计。她希望通过建立起人们与本土文化之间积极的思考与冷静的审视。

《以茶定终身》灵感起源于黄子昕对于家乡福州的漆产业的调研,试图通过设计让漆器重新获得在当代生活中的角色。在这个系列中,漆被重新用于中式婚礼。在获得庄严感得同时,让人们重新审视仪式感与信仰。

YDMD 工作室

《Lost One of the Pair(消失的另一半)》,2014年,白色金属/维多利亚时期黄铜烛台

YDMD工作室由钟敏、杨梦、赵茗、时翀四名英国皇家艺术学院毕业生联合创立于北京。工作室旨在探讨当代造物中功能、技术、材料与意义之间的批判性联系。其作品获得两届英国金匠工艺与设计协会奖、苏格兰手工艺奖提名、英国皇家艺术学院TheoFennel奖,并曾参加国内外展览包括伦敦设计周、伦敦手工艺周、伦敦首饰周、慕尼黑首饰周、北京设计周、北京CIGE博览会、北京城市艺术博览会等。

作品《消失的另一半》通过3D扫描、3D打印等现代技术手段,将一支维多利亚时期古董烛台现成品衍生成传统下的“一双”,以戏剧性的方式建立现代技术与物品传统之间的关联。

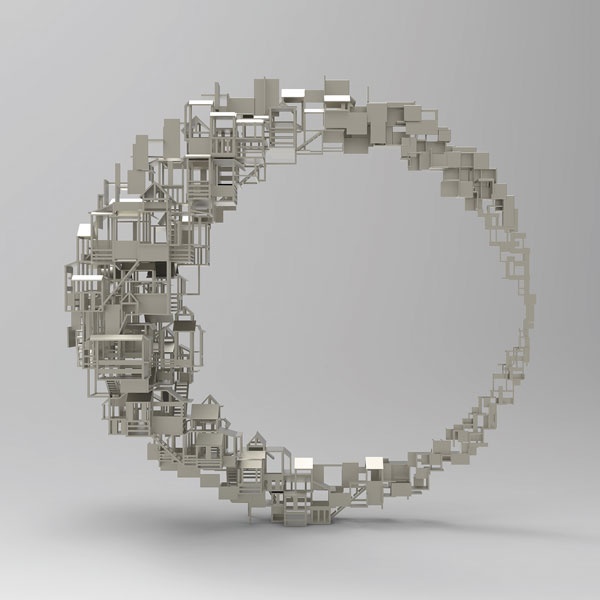

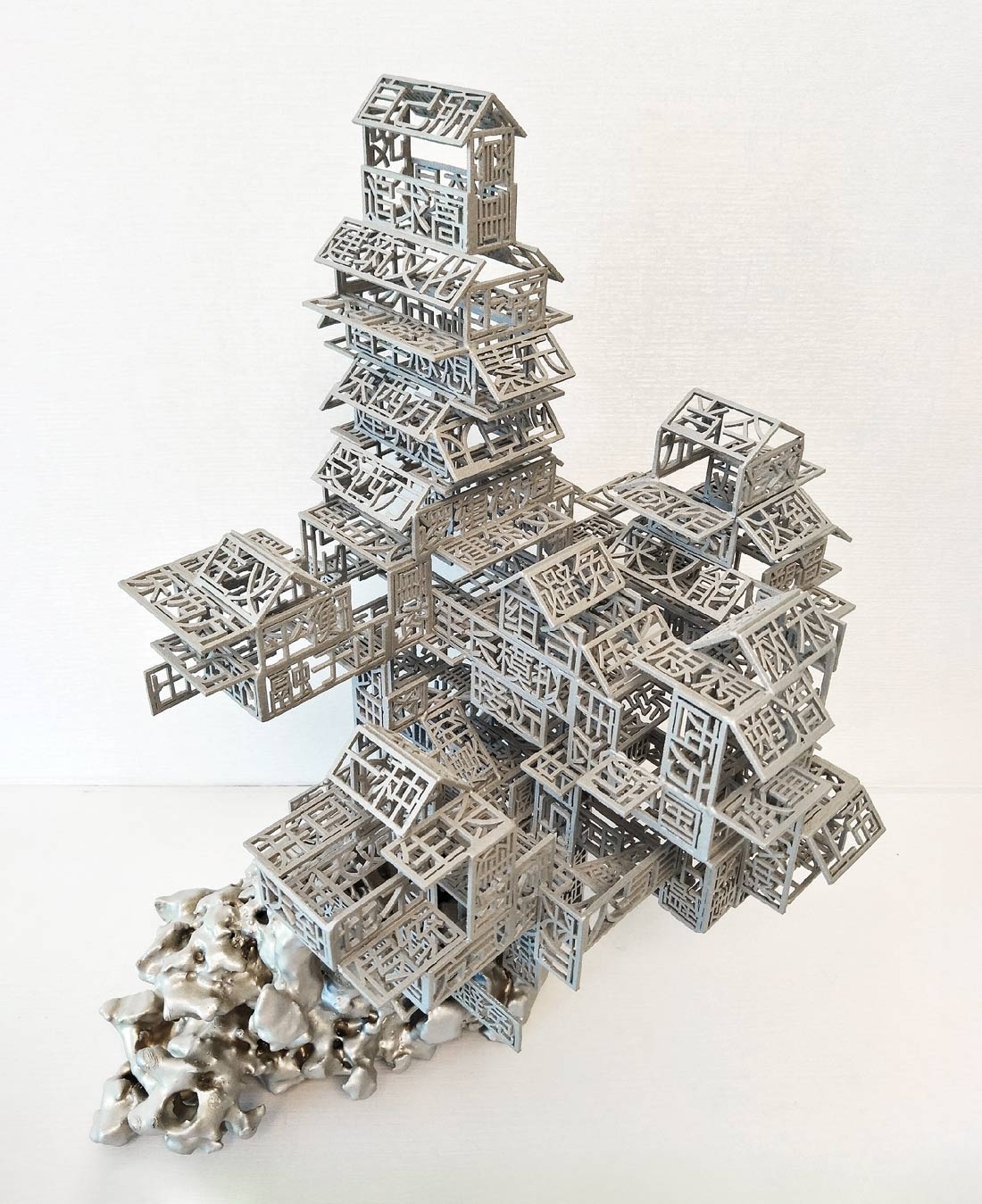

丁浩

《石上不语》,2019年,不锈钢

丁浩,雕塑艺术家,2015年毕业于中央美术学院雕塑系,2017年至今为中国艺术研究院博士在读。作品曾参与各类国内外展览,被中国美术馆、湖北美术馆、中国雕塑博物馆、圣保罗cultural association Cass das文化艺术基金会等多个机构和私人藏家收藏,多件作品被放大为城市公共雕塑。

中国人自古便崇尚自然,建筑依自然而生长,追求天人合一。丁浩的作品《石上不语》塑造了一座建造于太湖石上的亭台楼阁,意在表现传统建筑与自然环境之间的关系:中国建筑承载着“天人合一”的哲学观,一贯保持谦卑的姿态,追求与自然融为一体,不喜张扬,不一味的追求高大,而是沿着地面无限延伸,混合在周围的自然环境之中,作品《石上不语》所倡导的便是一种诗意的栖居,当你置身其中,你可以呼吸到自然的气息,和自然,和历史对话。

万里雅

《器皿》,2016年,陶瓷

万里雅是最早参与中国现代陶艺并建立个人陶艺工作室的艺术家之一。他在中国陶瓷艺术的现代性进程中起到重要影响,先后多次参与了现代陶艺的重要活动。他的作品更像是以陶瓷为材料的雕塑作品,注重陶瓷的材料特性与雕塑语言的恰当结合,体现了对中国悠久陶瓷传统的深入思考和对当下外部社会急剧变化的心理感受。

郑志龙

《风蚀》,2019年,花旗松实木

郑志龙,拾木记创始人。设计师自小对大自然和树木有深厚情感,创作历程自2005年收集广州民房拆除的老旧木头变为己用开始,2014年开始全身投入拾木记工作室。拾木记希望通过自己的方式,把大家丢弃和遗忘的东西拾起来,带回生活,带回日常。作品《树椅》曾入围2017年LOEWE罗意威年度国际手工艺大奖。

作品《风蚀》由郑志龙改进的实木深度拉丝工艺完成。该工艺最大的特点就是可以完整地保留实木硬质木纹部分,把软的部分木纹全部拉穿,呈现一个完整的、天然的木质年轮的饰面。

彭钟

《若/茶则》(上),2018年,紫檀;《若谷/香器》(下),2015年,紫檀

彭钟,产品设计师,专注设计与传统美学的思索,工艺与材质的考究,文化与哲学的积淀——以产品为媒介,诠释现代东方精神。2011年创立弗居forgotong 原创家居品牌。先后获得德国红点奖、iF奖 、台湾金点奖、韩国首尔奖“为大众设计”奖、中国红星奖、全国美展等国际国内80多项大奖。

《若/茶则》的流畅之曲,横线存在的高低起伏,宛如人生得宠、失宠的状态,“受宠若惊”。但其对称之形,坚毅地挺立,诉说着它已然成熟,既柔且韧,“可寄托天下”。《若谷/香器》则流露出对乡村那种自在闲适生活的热爱,把天人合一的思想发展到了极致。

张朝辉

《福寿》,2019年,9999银

张朝辉,毕业于清华大学金属艺术专业,现为广州清华大学校友会理事,广州雕塑院客席雕塑家。2003年获得日本“国际泷富士奖学金”,2004年作品参加“第十届全国美展”,2006年创办“广州市零贰零艺术培训学校”,2013年创办“素果银庄”工作室。秉承着“用一辈子去做好一件事情”,他钻研银匠工艺,本次参展系列均为全手工打造,银壶一体成型,零焊接,为张朝辉研发的独一无二的专利技术。

德古

《榫卯》,2019年,木

「德古」,是一个传承自中国明式家具素工精神的当代家居品牌。致力于通过传统手工艺,重现明式家具简约严谨的美好,使其重返当代生活美学。2011年发展至今,「德古」已建立风格鲜明的“素工”明式家具系列,2015年联手陈仁毅推出全新的中式家居“德古·春在”系列,项目涉及中式家具、当代精致家居器物、茶空间、香空间等。

传统榫卯结构体系对于传统家具形态来说,已经非常完备,完全能满足现有古典家具款型仿制的结构需要。但德古不满足于现有的一比一仿制,在对传统榫卯结构体系进行了全面的研究和梳理之后,提出了几点创新及创意应用,开发了“德古 榫卯十八式”——18组榫卯作品,涵盖了49种不同的传统榫结构,既能陈列拆卸把玩,也能作为榫卯结构的教学工具。本次展览德古带来其中一件标志性的榫卯作品。

自然家

《竹丝冰花杯》,2019年,竹/玻璃

易春友和谭雪娇在2006年创立了自然家。自然家结合传统手工艺与自然材料,产品从灯具发展至家具、瓷器、布艺等家居配饰。希望通过设计,重新唤发手工艺与大自然的独特魅力,将更多的自然与温暖融入日常生活。2014年起创始人到四川考察竹工艺,从此与当地匠人合作创造多个经典系列,包括运用竹丝扣瓷的《竹节杯》。

自然家的最新系列《非遗工艺竹丝冰花杯》在锤纹玻璃杯上加上六种不同花色的竹编,像是用温暖的竹编外衣包住一块晶莹剔透的冰块,看起来清凉质朴。设计虽简约,工艺却不省,每一只杯子的竹编都是手工完成。一个成熟的师傅,一天也就能编三五只。

张三石

《竹艺梅瓶》(左)《六合天地》(右),2019年,竹/瓷

张三石(原名张理萍),江西省竹编非物质文化遗产传承人,江西省工艺美术学会理事。从小喜欢竹艺,已有16年从艺生涯。2016年成立品牌“景瓷一竹”,一直秉承精益、传承、创新的制作理念。

作品《六合天地》意为手、眼、身相合,精、气、神相合,运用陶瓷与竹丝两种材质、两种非遗工艺的融合。而《竹艺梅瓶》用竹丝编织,经篾为植物染料染制,并用镂空编法层层编织,呈现不一样的视觉感受。梅瓶是传统名瓷,景德镇高温烧制,小口、短颈、丰肩 、瘦底、圈足的瓶式,以口小只能插梅枝而得名。因瓶体修长,宋时称为“经瓶”,作盛酒用器,造型挺秀、俏丽,明朝以后被称为梅瓶。陶瓷与竹编的融合更雅致,也是陶瓷的再度升华。

关于 GRASSIMESSE 格拉西博览会

一年一度的GRASSIMESSE格拉西博览会,可以说是一个对设计和美丽事物充满热情的人们的国际见面会。独特的产品及珠宝、陶瓷、玻璃、纺织品、服装、家具、金属、皮革、玩具等等的限量版以及工业样品,展示了各式各样的创意设计,吸引着人们参观和购买。

这种选择和国际定位使得观众能够全面了解最前沿的创新和趋势,以及经典永恒的现代设计。博览会秉承历史悠久的GRASSIMESSE传统——自1920年起,便以“现代性的会址”(Meeting Place of Modernity)而闻名。博览会在每年的十月底举行。参与的展商每年都经由专家评委会重新选出。

莱比锡是一个有着悠久展会传统的城市,被誉为“博览会之母”,更是“音乐之城”、“书城”、“小巴黎”。20世纪20年代,莱比锡艺术和手工艺博物馆前主任理查德·格拉尔(Richard Graul)创办了一个销售展览会,后来被称为格拉西博览会(GRASSIMESSE)。与更大型的莱比锡博览会(Leipzig-Fair)不同,格拉西博览会更注重于产品的高质量,而不是大产量,而前博物馆管理部门要求对艺术家进行严格的选拔程序。因此,格拉西博览会发展成为了著名的展示最精湛的匠心工艺的欧洲舞台。

1920年到1941年间的格拉西博览会,来自德国、奥地利和斯堪的纳维亚的超过1500个匠人、设计师、公司、艺术学校和艺术家协会向国际观众展示了他们的作品。其中重要的参展者包括了来自“包豪斯”(Bauhaus)和“维也纳工作联盟”(Wiener Werkstätte)的代表艺术家,他们标志了1920年代到40年代初应用艺术的发展。

参与格拉西博览会就好像被颁发了一种奖章,当然这也适用于参展的物件。它们中的许多成为了博物馆藏品的一部分,作为记录“现代性”设计的档案之一。

Shop

Shop